実験をしています

こんにちは。

臨床工学技士科、教員の島本です。

皆さんは「血液透析」という治療をご存じですか?

血液は腎臓でろ過され、取り除かれた老廃物や毒素などは尿として体外に排泄されます。

そのため、腎臓が悪くなると体内に老廃物や毒素が蓄積されて危険です。

そんな時、腎臓の悪い患者さんに代わって血液をきれいにする治療法が「血液透析」です。

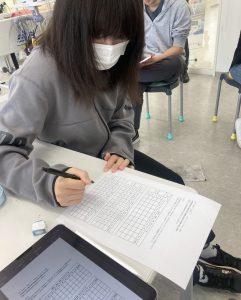

臨床工学技士科2年生では「探求」という授業があり、その中の「代謝ゼミ」では、主に「血液透析」について"探求"します。

◆「血液透析」は、

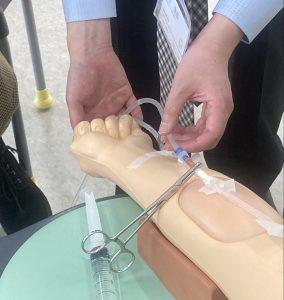

①血液を体の外へ出す

②血液をきれいにするフィルタで浄化

③きれいになった血液を再び患者さんの体内に戻す

という流れて行われます。

患者さんに透析針を刺して血液を抜くのですが、透析針と血液回路の接続部に大きな圧力(静脈圧)がかかるため、接続面が緩いと外れてしまい事故につながります。

「代謝ゼミ」では、この静脈圧の大きさと回路外れの関係を調べる実験をしています。

通常の授業では、なかなか実施できない学生さんはいつも以上に真剣!

実験結果は、11月に和歌山県で実施される「近畿臨床工学会」で発表する予定です((o(。>ω<。)o))

他にも「循環ゼミ」や「呼吸ゼミ」などがあります。

またご紹介しますね!