言語聴覚士科

昼3年制 / 定員40名

目指せる資格

- 言語聴覚士(国家資格)

「話す」「聴く」「食べる」

生活の喜びを取り戻すための

リハビリを行うスペシャリスト

国家試験合格率

93.8%

2024年度卒業生実績

就職率

100%

2024年度卒業生実績

言語聴覚士科の

3つの強み

姫路医療専門学校の言語聴覚士科は

あなたの“できる”を引き出し、

やさしさと技術を持った人材を育てます

カリキュラム

Curriculum言語聴覚士としての実力がつく多彩な授業

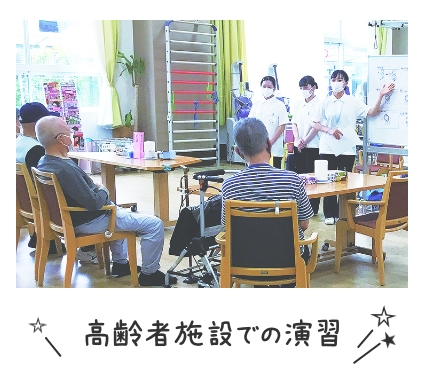

言語聴覚士に必要な実践力とコミュニケーション力を、授業と臨床実習を通して身につけます。隣接する高齢者住宅や保育園との連携により、1年次から多世代と関わる経験ができ、現場対応力が自然と育まれます。

3年間の学び

言語聴覚士に必要な基礎知識とコミュニケーション能力を身につける

- 医療の基礎を学ぶ

-

- 医学総論

- リハビリテーション医学

- 解剖学

- 病理学

- 内科学

- 耳鼻咽喉科学 など

- 言語聴覚士に必要なコミュニケーションを学ぶ

-

- カウンセリング

- 心理学

- 臨床心理学

- 言語学

- 失語症Ⅰ

- コミュニケーション学

- プロフェッショナルへの道Ⅰ など

- 現場を知る

-

- 見学実習

現場に必要な医療の基礎力を修得し、専門知識・技術を身につける

- 各領域の専門を学ぶ

-

- 吃音

- 音響学

- 音声学

- 高次脳機能障害学Ⅱ

- 小児聴覚障害

- 嚥下障害Ⅰ・Ⅱ

- 言語発達障害学Ⅱ・Ⅲ など

- 現場力を身につける

-

- 評価実習

- プロフェッショナルへの道Ⅱ など

専門性を高め、臨床実習を通して実践力を身につけ、国家試験合格をめざす

- 実践力を身につける

-

- 総合臨床実習

- プロフェッショナルへの道Ⅲ など

- 国家試験対策

-

- 言語療法特論Ⅰ~Ⅷ

- 一般臨床医学

- 神経系の構造機能病態Ⅱ など

時間割

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1限目9:10~10:40 | 心理学 | 教育学 | プロフェッショナルへの道Ⅰ | 社会福祉概論 | 臨床歯科医学口腔外科学 |

| 2限目10:50~12:20 | 言語発達学Ⅰ | 呼吸発声発語系の構造機能病態Ⅰ | 解剖学 | 聴覚系の構造機能病態Ⅰ | 神経系の構造機能病態Ⅰ |

| 3限目13:10~14:40 | 医学総論 | 生涯発達心理学 | リハビリテーション医学 | カウンセリング | コンピューター |

| 4限目14:50~16:20 | 病理学 | 生理学 | 言語学 | 形成外科学 | 英語 |

| 4限目14:50~16:20 | - | 言語聴覚障害概論 | 言語聴覚障害診断学 | - | - |

- 時間割は変更する事があります。時期により、5限目や土曜日に授業がある場合もあります。

校内にある『本物の臨床現場』を活用した授業

校内にある訓練室で、実際の訓練を観察・体験できる授業を展開。臨床現場に近い環境で、実践力を育みます。

校内に現場と同じ実習室がある

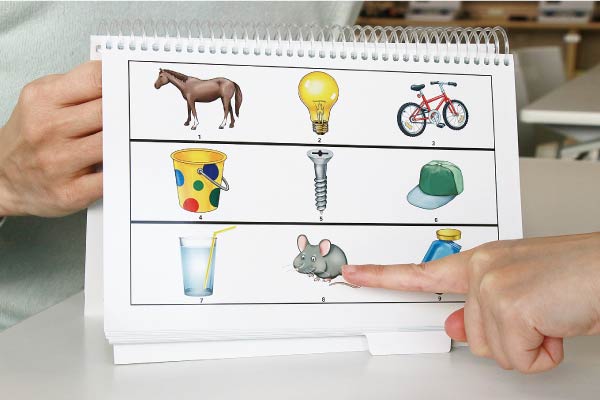

言語聴覚士の訓練は基本的に1対1で行われます。成人・小児訓練室の隣には、訓練の様子をマジックミラー越しに観察できる観察室があり、モデル患者や子どもが参加し、実際の様子を見学・体験できる授業も行われています。

授業→演習→実習のサイクルで、知識・技術を定着

様々な授業や演習が、実践力へと繋がります。

【学び】1年次から、医療系科目をはじめ、心理学や教育・福祉、コミュニケーションについて学びを深める。

【演習】知識を得てから、教員の指導の下、隣接する施設や学内で演習を行う。

【実践】学校で学んだ言語聴覚士業務に関わる幅広い知識や技術を、臨床実習で活かし、実践的な力を身に付ける。

国家試験対策

National Exam Preparation1年次からスタートする国家試験対策

1年次から国家試験を見据えた授業と「国家試験対策センター」を活用した対策を行っています。全国70校を超える滋慶学園グループオリジナルの模擬試験で自分の力を確認し、弱点を補強していきます。

詳しくみる

国家試験合格率

93.8%

2024年度卒業生実績

就職サポート

Employment Support病院・施設からの信頼が、

高い就職率の理由

本校では、1992年創立のグループネットワークを生かした就職サポートを実施。業界との太いパイプがあり、病院・施設からの厚い信頼が、高い就職率の理由です。学科教員とキャリアセンターが連携し、学生一人一人の希望に応じた就職ができるように支援します。

詳しくみる言語聴覚士

※2024年度実績

-

▶︎ 求人件数

549 件

-

▶︎ 求人数

2236 件

就職率

100%

2024年度卒業生実績

就職内定先

【兵庫県内】

- 兵庫県立リハビリテーション中央病院

- 神戸市立医療センター中央市民病院

- たつの市民病院

- 市立加西病院

- 西脇市立西脇病院

- 赤穂市民病院

- ツカザキ病院

- 姫路中央病院

- 酒井病院

- 石川病院

- 姫路第一病院

- 入江病院

- 井野病院

- いなみ野病院

- 高砂西部病院

- 太子病院

- 神戸リハビリテーション病院

- 神戸平成病院

- 荻原記念病院

- 西宮渡辺病院

- 阪神リハビリテーション病院

- 江井島病院

- 東浦平成病院

- 栄光会小野病院

- 愛和ケアホーム

- 児童発達支援わかば

- 訪問看護ステーション春 など

【兵庫県外】

- 岡崎市民病院

- みどりヶ丘病院

- 堺平成病院

- 北大阪ほうせんか病院

- 城東中央病院

- 坂本病院

- ペガサスリハビリテーション病院

- さくら会病院

- 関西リハビリテーション病院

- 宇治徳洲会病院

- 京都大原記念病院

- 丹後ふるさと病院

- 成田富里徳洲会病院

- 板橋中央総合病院 など など

最新施設

Latest Facility専用の5つの実習室と最新の動作分析器

8階建ての新しい校舎には、モデル患者さんが来校して訓練をする「成人訓練室」「小児訓練室」、実際の訓練を直接見るための「観察室」、繰り返し視聴するための「録画システム」、防音の「聴覚検査室」など最新の実習設備や豊富な検査道具があります。全館フリーWifiでオンライン環境も整い、カフェのような学生ホールや最新環境のPCルームなども充実。姫路駅から屋根つき歩行者デッキで徒歩4分の利便性の高い立地も魅力です。

詳しくみる

先生からのメッセージ

Message From The Teacherよくある質問

FAQ- 言語聴覚士の仕事内容は?

- 社会の中には、障がいや病気によって「話す」「聞く」「食べる」ことができなくなって困っている方が、子どもから高齢者の方までいらっしゃいます。「ことば・きこえ・食事」の機能回復と向上をめざしたリハビリを行うスペシャリストが言語聴覚士です。言葉によるコミュニケーションのサポートだけではなく、食べ物飲み物がうまく飲み込めない嚥下(えんげ)障がいや発音の障がいを持った人に対してのリハビリも行います。その患者さんの問題の本質や病気のメカニズムを分析するために検査や評価を行い、その患者さんに適したリハビリ、訓練を判断し、実際に計画・実行します。言語聴覚士の仕事は、身体機能の回復運動をするのではなく、個室で1対1で話をしたり、作業をしてもらうということが多くなります。機能を上げるリハビリと、前向きに訓練に臨んでもらえるよう患者さんの心のサポートをする仕事です。

- 仕事の一日の流れは?

- 言語聴覚士は、病院や福祉・教育施設など様々な場所で活躍します。ここでは、一般的な主な1日の流れを紹介します。まず出勤するとミーティングに参加します。このミーティングでは看護師、介護士、リハビリスタッフなどが患者さんの情報共有をしており、他職種スタッフが患者さんにどのようなことをしているのか知ることができ、そうするとスタッフ同士の伝達がスムーズになります。ミーティング後は仕事の準備をし、午前中のリハビリの時間になると患者さんにリハビリ、訓練を始めます。お昼時間になると、患者さんがきちんと食事ができているか、むせていないか、今食べている物は今の状態に合ったものなのか、量は適量なのかなどを判断する「食事評価」を行います。その後、昼食憩を取り、午後も同様にリハビリを行います。訓練が終了するとカルテを書き、患者さんの状態の把握、次はどんなリハビリにするかの計画などを立てます。日によって患者さんの数は異なりますが、1日のうち多くの時間をリハビリにあてることになります。勤務時間は、勤務先やスタッフの数にもよりますが大体8:30~17:30頃のところが多いです。入院・通院の患者さんをみる病院などでの勤務の場合、急患の対応ではなく決まった時間にリハビリをすることが多いので、1日の流れが比較的決めやすくなります。定期的に休みが取れたり夜勤も基本的にない仕事なので、規則正しい生活リズムにしやすく働きやすい環境となっています。

- 言語聴覚士の活躍の場はどんなところ?

- 言語聴覚士が活躍している多くは、病院やリハビリテーションなどの医療機関です。具体的には、総合病院や大学病院のリハビリテーション科、口腔外科、耳鼻科などが挙げられます。通院・入院の方のリハビリを担当するので、1日中リハビリを行うことが多くなります。また老人保健施設などの介護福祉施設、保育園や小学校などの教育機関などでも働くことができます。福祉施設では利用者の方の日常生活に寄り添いながら訓練を行うため、リハビリをうまく日常に取り入れていき利用者の方の精神的負担を少なくしてリハビリに臨んでもらえるようにしていきます。医療機関だと医師や看護師など、介護福祉施設だと介護福祉士や他リハビリスタッフなど、言語聴覚士は他職種の方との関わりも多くあり、コミュニケーションを図りながら患者さんによりよい医療サービスを提供できるよう努めます。

- 言語聴覚士のやりがいは?

- 言語聴覚士は、さまざまな障がいや病気を抱える患者さんと向き合い、その方がよりよい人生を送れるようにサポートします。はじめは訓練に前向きでなかった方が、徐々に心を開いてくれて自分にだけ話をしてくれるようになったり、少しずつ症状が改善されていく様子を一番近くで感じられます。身体的なリハビリと異なり、ちょっとした会話も雑談ではなく訓練としてのことばのやり取りを行います。患者さんの心理状態や不安について理解するため、訓練をきっかけにして患者さんと少しずつコミュニケーションを深めていきます。このように人対人の関係づくりをし、一人ひとりの患者さんと向き合い、サポートしていきます。人の役に立ち、感謝され、それを仕事としてやっていけるやりがいのある職業です。

- 言語聴覚士は、どうやったらなれますか?

- 「言語聴覚士」として働くためには、言語聴覚士の国家資格を取得することが必要です。高等学校を卒業してすぐ養成校に入学する場合は、大学もしくは専門学校(3年制もしくは4年制)で学ぶことになります。4年制大学を卒業された方は、大卒課程のある養成校で2年学ぶことで、言語聴覚士の受験資格が取得できます。受験資格取得後、国家試験に合格し、言語聴覚士名簿に登録すると言語聴覚士の資格証を交付され、言語聴覚士として働くことができます。

- 国家資格について詳しく知りたいです。

- 言語聴覚士の国家試験は、毎年2月中旬~下旬頃に関西では大阪で実施され、3月下旬に合格発表があるので、養成校の卒業直前に受験準備をすることになります。試験科目は、基礎医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、失語・高次脳機能障害学などがあり、合格率は全国平均で約65%で、例年約2,000人ほどの方が合格しています。きちんと試験対策をして過去問題を分析し、自分の把握度合いを確認していかなければ簡単に合格できない試験と言えます。本校では、滋慶学園グループの国家試験センターのサポートを受けることができます。全国にある専門学校の学校・学科の枠を越えた学校間の連携が可能で、インターネット上で自分の好きな時に学べる「J-WEB」システムを使用することができます。また、同じ分野を教える学校同士が協力し、試験の傾向、学生の能力・動向といった情報を収集・分析。最適なカリキュラムと学習法を構築し、全員合格を目指して国家試験に向けた授業のサポートを行います。

- 言語聴覚士に向いている人はどんな人ですか?

- 患者さんの口の動きや発音から意思を読み取ったりする必要があるため、「観察力」が求められる職業だと思います。また幅広い年代の方と接するので、「人」への興味・関心があることも重要です。

- 医療の勉強についていけるか不安です。

- 本校では、プロの言語聴覚士になるため、ゼロから授業を始めます。高校時代、文系だった人も理系だった人も、商業高校・工業高校出身の方も、色んな方がご入学される予定です。国家資格を取るための授業はもちろん、臨床実習や国家資格対策講座などを行い、自信を持って資格取得に臨めるよう一人ひとりサポートします。担任制なので気軽に先生に何でも相談でき、また自習やグループワークができる環境を整備しているので、「医療の勉強は初めて」という方でも安心して学んでいただけます。

- 高校では、文系と理系どちら選べばいいですか?

- 言語聴覚士になるための勉強は、医療的なもの、心理的なものなど様々です。「文系理系」でくくることが難しいので、高校時代はご自身が学びたいことを選んでいただいてOKです。ただ、教科書を読んだり国家試験の問題を読む際に「文章の意味を的確に捉える力=読解力」が必要となるので、本を読む習慣を身につけておいた方がいいかもしれません。

- 3年制のメリットは?

- 言語聴覚士の養成校は、大学や4年制専門学校、3年制専門学校などがありますが、どれも目指す国家資格は同じ「言語聴覚士」です。本校は最短の3年制課程で、国家資格を取得すること、現場で即戦力となれるコミュニケーション力を身に付けた人材を養成することを目標にカリキュラムを構成しています。1年ごとの教育目標を明確にして、科目と科目の連携を強化したカリキュラムで3年間で効率良くステップアップしていきます。また、同じ年齢でも4年制に進んだ方より1年早く現場で働くことができるので、4年制の方が就職したときには「先輩」として指導することになります。実務経験を少しでも長くすることができるのは3年制のメリットと言えます。

- 大学と専門学校の違いはなんですか?

- 大学も専門学校も、目指す国家資格は同じ「言語聴覚士」です。専門学校は、業界・仕事と直結した教育機関になるので、学んだことすべてが仕事に活かせます。一般教養ではなく、国家資格のための授業、臨床実習、コミュニケーション力を付けるためのカリキュラムに特化しているのが専門学校の特徴です。本校では、講義、演習、実習を3年間繰り返し行い、学内にある「ことばと聴こえの相談室」、隣接する施設での「多世代交流プログラム」などで、現場で必要とされる”生きた力”を身につけます。また、担任が一人ひとりをサポートしながら、なりたい言語聴覚士像を明確にしていき、時期ごとに必要な気づきや課題を解決していきます。

- 在学中の「臨床実習」は、具体的に何をするのですか?

- 臨床実習とは、病院や施設などで行う現場実習のことです。1年次は「見学実習」を1-2週間行い、言語聴覚士の一日の流れや患者さんの症例を見ること現場でを行います。2年次は「評価実習」を6週間行い、患者さんの今の状態を評価し、必要な検査方法を選んで実施、考察を行います。3年次は「臨床実習」を8週間行い、患者さんの状態を評価し、考察し、訓練のプログラムを計画し、実施します。臨床実習では患者さんと直接触れ合うため、リアルに仕事内容や職場の雰囲気を感じることができ、また就職するまでに具体的に仕事のイメージを持つことができます。臨床実習の成果は、言語聴覚士としての専門的なリハビリサービスに直結するので、現場力やコミュニケーション力などとても大切なチカラを身につけることができます。

- 学生生活の一日の流れは?

- 本校では9:10より1限目がスタートします。1コマ90分授業で、基本的に月曜~金曜まで1日4コマの授業を行います。時期によっては土曜日や5コマ目が入るときもありますが、カリキュラムを必ず事前に学生へ連絡しますので、アルバイトや自習のスケジュールが組みやすくなっています。また、学園祭や球技大会などの行事を通して学生同士で計画したりコミュニケーションを図る場を設け、学生生活を豊かなものにします。

- オープンキャンパスではどんな体験ができますか?

- 本校のオープンキャンパスでは、現場で活躍している現役の言語聴覚士の方に来ていただき、現場の「今」を伝えています。最新の言語療法についてや、ご自身の学生時代にしていた勉強方法、悩み、進路の進め方など直接聞くことができるのが本校ならではのオープンキャンパスです。また、職業体験の内容も毎回異なり、脳の障がいや小児リハビリ、失語症など様々な内容を行うので、何度参加しても新たに学べることがたくさんあります。また、体験型以外でも個別で進路や学費の相談をしたいという方、短時間で知りたいことだけ聞きたいという方には「学校説明&進路相談会」、平日に希望の時間で個別相談をしたいという方は「入試相談会/新校舎見学会」があります。みなさんの知りたいことやご希望に合わせて参加していただけるイベントを複数ご用意していますので、進路選択にご活用ください。