言語聴覚士とはどんな仕事?

What does a speech therapist do?

言語聴覚士とは

言語聴覚士とは、話す・聞く・食べるなどのリハビリテーションを行う専門職です。

具体的には、言語、聴覚、発声、発音、認知、嚥下(飲み込み)などの機能を回復するために、医師の指示に基づき検査・評価を実施し、必要に応じてリハビリテーションを行います。患者さんは主に、生まれつき障害がある方や、病気・怪我や事故による後遺症を持っている方で、乳幼児から高齢者まで幅広い年代の方が対象となります。これらの障害を持つ患者さんは、見た目では障害があると分からないため、他の方から理解されにくいこともあります。言語聴覚士は、そんな患者さんの不安な気持ちに寄り添い、心と心をつなぐ橋渡し。ご本人やご家族とともにその方らしい生活や人生の回復をめざして支援しています。

言語聴覚士は1997年に国家資格となった医療職の中でも比較的新しい仕事です。有資格者は全国で約30,000人ほどで、これからの社会の中でますます活躍が期待されています。

言語聴覚士の仕事内容

ことばの訓練

声を出すことやスラスラと話すことが難しい方に対して、評価・訓練を行います。声帯や唇、舌など運動機能の回復も行います。

聞こえの訓練

聞こえの障害(聴覚障害)のある方に、検査や補聴器・人工内耳のリハビリテーションを行います。高齢者の難聴音には、聴力検査や補聴器の適合訓練をしていきます。

飲み込みの訓練

食事がうまく摂れない摂食嚥下障害の方の状態の把握、食事時の観察・訓練を行います。口や舌の動かし方の指導や筋力負荷訓練を行うこともあります。

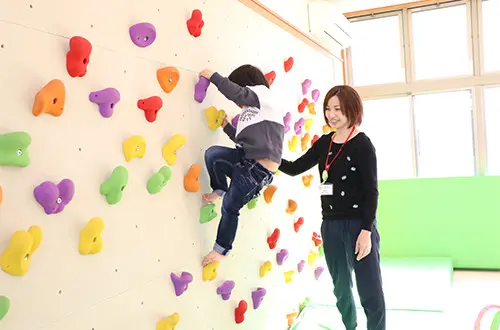

こどもへのリハビリ

ことばの発達の遅れや対人関係が困難なお子さまに対して「ことばやコミュニケーションへの関心」を育てます。単語や文法、文字などことばの獲得を支援します。

記憶の訓練

会話が理解できない、記憶力が衰えるなどの患者さんに対して、図形のカードや積木などを用いて心理や知能の検査、会話訓練を行います。

言語聴覚士が活躍できるフィールド

赤ちゃんから高齢者の方まで対応する言語聴覚士は、総合病院、リハビリテーション病院、クリニック、介護老人保健施設、療育施設、放課後ディサービスなど医療機関だけでなく福祉や教育機関などでも求められています。

今後は、高齢化社会に伴い、在宅での生活を目標としたリハビリの必要性が高まります。通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションといった分野でも、言語聴覚士の活躍するフィールドが広がってきています。

総合病院

リハビリテーション病院

療育施設

放課後デイサービス

言語聴覚士1日の流れ

働く場所やシフトによって違いはありますが、一般的には朝から夕方までの勤務となります。急患の対応ではなく決まった時間に訓練をすることが多いので、1日の流れが比較的決めやすくなります。夜勤がほとんどなかったり定期的に休みが取りやすい仕事なので、働きやすい環境です。

病院勤務の例

| 8:30〜 | 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、他の医療スタッフとミーティング行い、患者さんの状況確認や情報共有をします。他のスタッフが患者さんにどのようなことをしているのか知ることができ、スタッフ同士の伝達がスムーズになります。 |

|---|---|

| 9:00~ | 午前中の訓練を始めます。日にもよりますが、数名の患者さんを見ることが多いです。 |

| 12:00~ | 患者さんがきちんと食事ができているか、食べている物は今の状態に合ったものなのか、量は適量なのかなどを判断する「食事評価」を行います。 |

| 13:00~ | 昼休憩 |

| 14:00〜 | 午後も午前と同様に複数名の患者さんを訓練します。夕方の時間になると、小学校から下校してきたお子さんの訓練をすることもあります。 |

| 17:00~ | 訓練が終了すると患者さん一人ひとりのカルテを書き、患者さんの状態の把握、次はどんな訓練を行うか計画を立てます。 |

療育施設勤務の例

- 療育施設とは

- 療育とは、「治療」と「保育・教育」を合わせたもの。

障害のあるお子さんが入所および通いながら、社会的に自立できるように、生活に必要な知識技能を専門的なプログラムを通してトレーニングする施設。

| 8:30〜 | スタッフ同士で利用者さんの状況確認や連絡事項を共有します。 |

|---|---|

| 9:00~ | 午前中は、外来患者さんのリハビリを数名行います。 |

| 12:00~ | 利用者さんが食事をうまく摂れているか、食べる姿勢は正しいか、などをチェックします。 |

| 13:00~ | 昼休憩 |

| 14:00~ | 午後からは、施設に入所している利用者さんのリハビリを数名行います。子どもの場合、少人数制のグループホームの中で子どもの反応や状況を細かく観察します。 |

| 17:00~ | お子さんの様子をカルテに記入し、引継ぎの準備や翌日のリハビリの計画を立てます。 |

放課後デイサービス勤務の例

- 放課後デイサービスとは

- 障害のある主に小学生~中学生が、放課後や学校休業日に通い、生活力向上のためのプログラムを行う施設。掃除や料理など日常生活に必要な力を養うところや、運動や楽器・絵画などの独自プログラムを行っているところなど施設ごとで様々な取り組みを行っています。

| 10:00〜 | スタッフミーティングで、当日来られる方の確認、実施するプログラムの準備を行います。 |

|---|---|

| 10:30~ | 夏休みなどの長期休みには午前中からプログラムが行われることもあります。 |

| 12:00~ | 昼休憩 |

| 13:00~ | 放課後に来る児童たちの対応準備を行います。 |

| 15:00~ | 決まったプログラムのほか、自由遊びの時間や宿題をする時間など数時間の中で様々な取り組みを行います。その中で、一人ひとりの児童の発達段階や個性にあわせて目的を持って指導にあたります。 |

| 17:00~ | 保護者の方がお迎えに来られ、児童たちが帰宅すると片付け、引継ぎを行います。 |

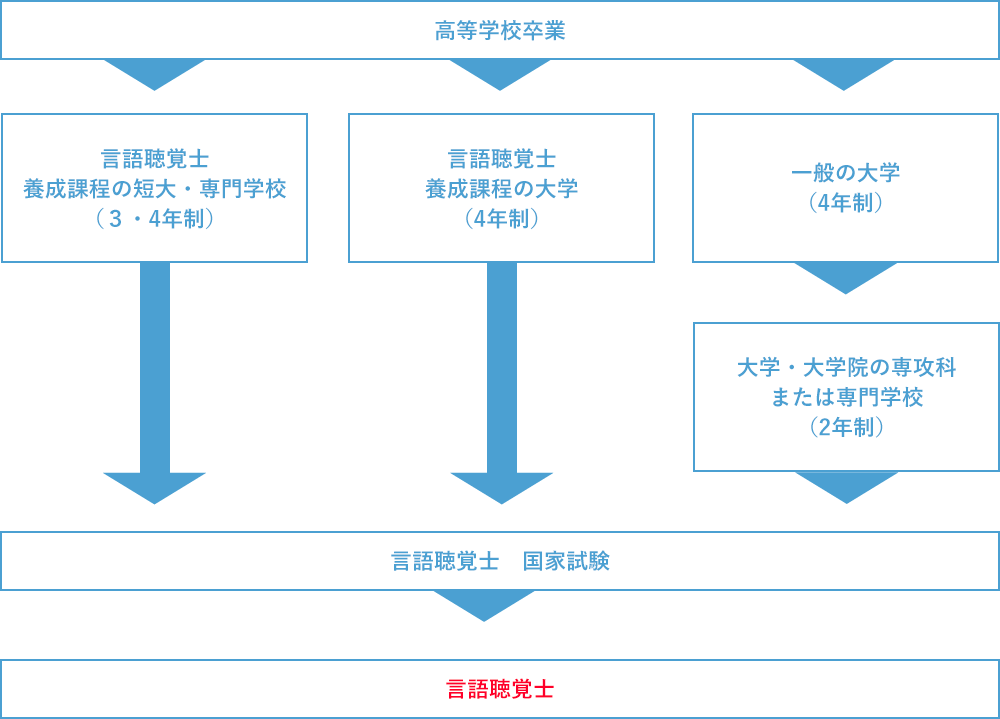

言語聴覚士になるには

言語聴覚士として働くには、国家資格を取得することが必要です。国家資格を取る方法は、一般的には大きく分けて3つのルートがあります。

一般教養も含め幅広い学問を学びたい方やカリキュラムや学生生活など自主的に行い方は4年制大学、できるだけ早く国家試験に挑戦し、就職してキャリアを積みたい方は最短2年制・3年制の学校が候補となるでしょう。

国家資格

言語聴覚士の国家試験は、年に1回開催されます。言語聴覚士の学校では、国家試験を受験するために必要な科目を、講義や演習・実習で学びます。

| 開催時期 | 毎年2月 |

|---|---|

| 開催場所 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 |

| 試験内容 | 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |

| 試験形態 | 筆記試験(5肢択一式) |

| 試験問題数 | 200問(午前中100問、午後100問) |

| 合格基準 | 120問以上 |

言語聴覚士の先輩たちの声

現場で働く言語聴覚士の声

プロの言語聴覚士の志望動機

自分が入院したときに、言語聴覚士さんにお世話になったことがありました。人とのコミュニケーションや患者さんの変化をよく見ることが大事な仕事だと感じ、「人と話すこと」が好きな私の性格が活かせるのはこの仕事だと思い、志望しました。患者さんの気持ちに寄り添える言語聴覚士になりたいと思います。

母がもともと介護の仕事をしており、「療育(こどもの発達支援)を必要とする子どもたちの未来を明るいものにするために、たくさんの人が関わっている」と聞き、言語聴覚士の仕事を教えてもらいました。子どもさんの成長に関わるのは責任も大きいと思いますが、子どもさんや保護者の方に寄り添い、サポートがしたいと思っています。

友人に吃音があり、悩んでいる姿を見てきました。友人のような方をサポートできる仕事はないかと探してみると、言語聴覚士をみつけました。言語聴覚士は、ことばだけではなく聴覚や嚥下、発達支援など幅広く患者さんをサポートできるので、たくさんの方の役に立てるのではないかと思い、志望しました。

言語聴覚士はリハビリ職のため、じっくり患者さんと向き合えるのが自分にあった仕事だと思いました。人の役に立てることはもちろん、夜勤や急患の有無など、自分にとって一番続けやすそうな働き方や、できるだけ早く資格が取得できるものと考えたときに、言語聴覚士がぴったりでした。

学生からのメッセージ

言語聴覚士に向いている人とは

- 言語聴覚士は、1対1で患者さんと向き合う仕事です。「話すことが得意」でなくでも大丈夫。相手の言うことにじっくり耳を傾けられる聞き上手な方、人と接することが好きな方は長所が活かせる仕事です。

- 言語聴覚士が働く場所の中に、小児リハビリを専門にしたところがあります。ことばの発達やそのお子さん自身の成長を一番近くで見られるので、子どもと関わる仕事に興味がある方はやりがいを感じられる仕事です。

- 患者さんは、「これからどうなるんだろう」という不安をお持ちで、悩みを相談したくてもことばが出ない事があります。言語聴覚士は、そんな「声にならない不安」をお持ちの方々に寄り添うので、心のケアに興味がある方はその力が活かされます。

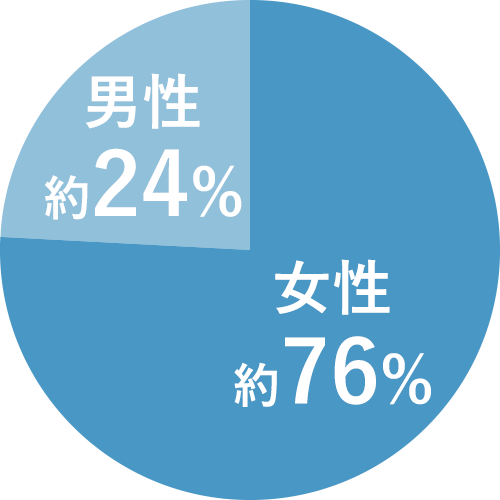

- 医療の仕事は、医師、看護師、薬剤師、医療事務など様々あります。「テキパキ働くよりもじっくり患者さんと向き合いたい」「できれば夜勤がない仕事が良い」など、自分がどんな働き方をしたいかを考えてみてください。言語聴覚士は、女性が活躍できるよう産休・育休制度が充実しています。国家資格を取り一生「人の役にたつ仕事」がしたい方は、言語聴覚士に向いているかもしれません。

言語聴覚士になりたいと思ったら

「言語聴覚士になりたいかも」そう思ったら、まずは見て・聞いて・感じてみるのが一番!

姫路医療専門学校のオープンキャンパスで、未来の自分をちょっとのぞいてみませんか?

言語聴覚士科ブログ

ブログでは、授業の様子や学生の声に加えて、言語聴覚士の専門的なコラムも発信中です。仕事への理解を深めるヒントがきっと見つかります。

言語聴覚士科のブログをチェック!